趣读文物|荔枝,古人刻进骨子里的夏日风雅

发布时间:Jun 27, 2025 | 作者:

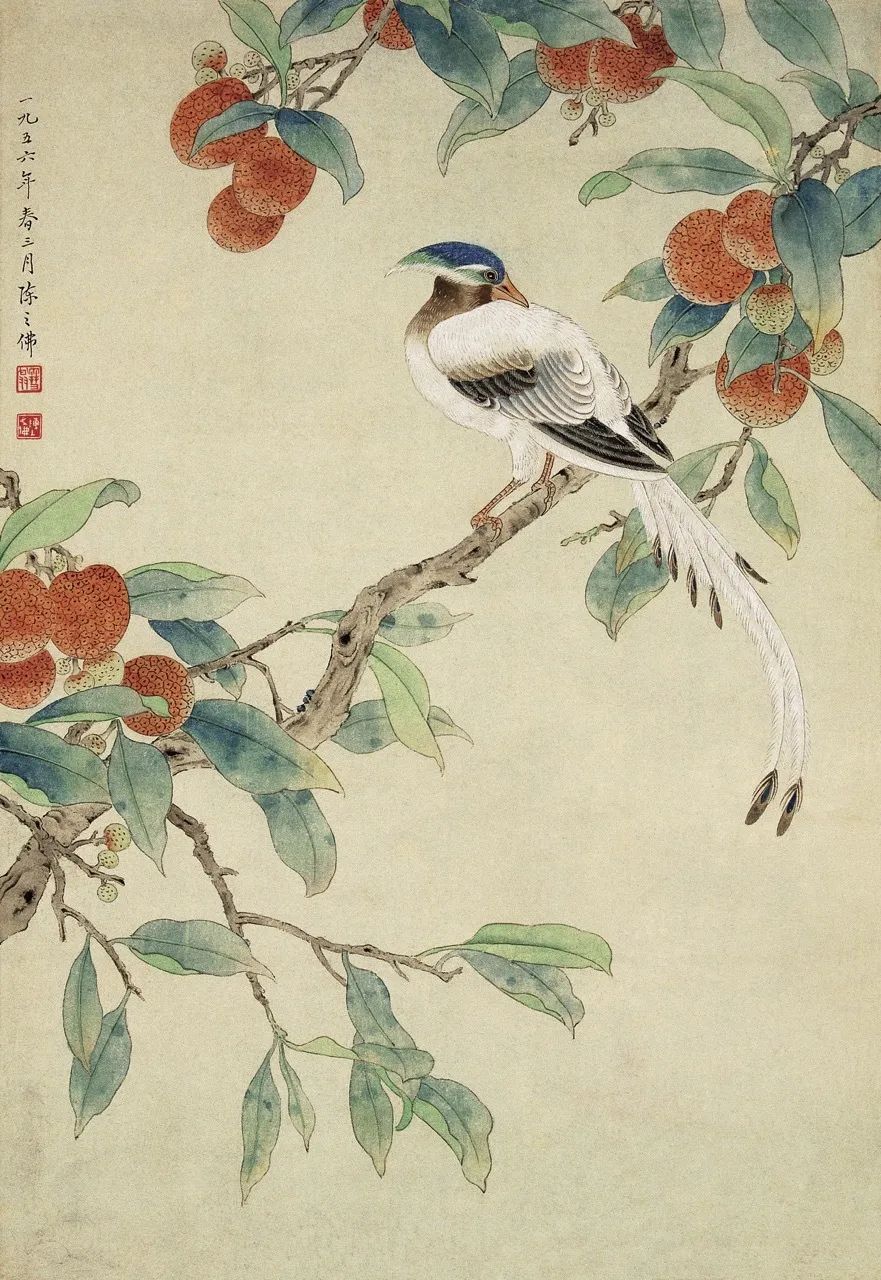

今夏,荔枝的甘甜再度席卷街头巷尾,从水果摊的鲜红堆叠到饮品店的限定特调,一口清香,瞬间唤醒被暑气封印的味蕾。“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”,连大文豪苏轼都沉醉于荔枝的美味,甚至甘愿为它留在岭南,足见荔枝魅力非凡。 而近日《长安的荔枝》剧情也很精彩,“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”道尽了它的极致诱惑。杨贵妃的荔枝咱们吃不到,但古人用另一种方式实现了“荔枝自由”。 这件明永乐青花荔枝纹盘属于“郑和贸易瓷”,盘上的缠枝番莲纹、海水纹等元素既符合中原吉祥文化,又融入西亚审美,成为15世纪东西方文明对话的实物载体。历经六百年,盘中荔枝依然鲜润,究竟用了什么“保鲜秘方”呢?来“观天下——大明的世界”与它来次“甜蜜对视”吧。 青花荔枝纹盘 明永乐 口径38.5、足径28、高7.1厘米 南京博物院藏 盘心之上,一株折枝荔枝宛若新摘 这抹穿越时空的鲜灵,源自一场跨海壮举 荔枝作为纹饰从唐代开始,到宋代正式成为流行纹饰,元代持续发展,再到明清时期广泛应用、形象多元,荔枝纹饰见证了不同朝代的文化变迁与审美风尚,千年“荔枝美学”在文物中绽放出别样风雅。南京博物院内藏品丰富多样,也掀起了一股“荔枝热”。 书画作品中,陈之佛以细腻笔触,勾勒荔枝的形态与神韵。 白鹦正面立于荔枝树枝枝上 扬首昂冠,爪劲有力紧捏粗干 荔枝老干横亘 绿叶纷披,红荔累累 与白鹦形成鲜明对比 ▼ 陈之佛 红荔白鹦 轴 纸本 设色 1945年 南京博物院藏 细看那簇拥成团的荔枝 果与果之间的位置关系处理得恰到好处 它们相互依偎又彼此错落 有的微微探出头来 有的半遮半掩于枝叶之后,增添几分俏皮 ▼ 陈之佛 荔枝绶带 轴 纸本 设色 1956年 南京博物院藏 每一道纹路的走向、疏密皆遵循着 真实荔枝的自然形态 或粗或细,或深或浅 线条的转折与停顿间 尽显荔枝外壳的“粗糙”质感 ▼ 陈之佛 荔枝白鸽 轴 纸本 设色 1948年 南京博物院藏 折扇之上,笔墨晕染的荔枝与诗词相得益彰,尽显文人雅趣。 民国 吴俊卿 荔枝篆书折扇 南京博物院藏 观这紫砂茶壶,荔枝造型栩栩如生,为品茗增添了几分自然意趣。 民国 唐宽馀制 紫砂荔枝蜜壶 通高11、阔20.1厘米 南京博物院藏 砚台之上,荔枝纹饰为研墨增添了一份雅致;还有各类荔枝摆件,造型各异,或古朴典雅,或精致玲珑,无不展现出古人的匠心独运。 清 端石荔枝砚 南京博物院藏 民国 粉彩瓷荔枝 南京博物院藏 清晚期 粉彩荔枝纹瓷摆件 南京博物院藏 清道光 白瓷荔枝 南京博物院藏 古人运鲜荔枝难如登天,却将荔枝的“神韵”运进了千秋万代的文化基因里。跃入瓷胚、绣入锦缎、刻进木石,又成了精神的图腾,在文人士大夫的笔墨丹青与工匠的巧思妙手中,完成了惊艳的蜕变。 最后 借这份“文化荔枝” 为您送上最清甜的祝福 愿您的生活 大吉大“荔”,万事顺“荔”! 南京博物院

- 上一篇: 最新《文物保护法》——每日一条对照

- 下一篇: 中国传统纹样——窃曲纹